歴史とともに500年の法灯を守り続ける最勝寺。

時代が移り変わっても変わらぬ祈りが息づく。

開基の歴史

~最勝寺のはじまり~

当寺の開基(創設者)である深信坊了西は、正二位左大臣・藤原魚名の五世孫だった鎮守府将軍田原秀郷の子孫にあたります。先祖は代々、下野国の足利郡(現在の栃木県足利市付近)を領有していたことから、氏を足利としていました。その一人、足利七郎有綱の長男である基綱は、自らを佐野太郎と称し、三河国に移住後、徳川氏に仕えることとなります。この佐野太郎基綱の九代目の孫である佐野与八郎政家の弟・次郎政道こそ、のちの開基です。文明年間に生まれ故郷を離れ、延徳元年(1489年)に本願寺第八世の蓮如上人に謁見し、出家して法名「深信坊了西」を名乗ります。そして明応三年(1494年)、摂津国住吉郡五ヶ庄杉本村(現在の大阪市住吉区)に道場を建立しました。これが当寺の始まりです。

戦乱と法難を超えて

開基了西から二代目の了喜、三代目の喜西を経て四代目の道了の時代、天正一八年(1590年)に、道場は杉本村から摂津国天満郷金屋町(現在の北区天満四丁目付近)に移転します。慶長三年(1598年)、「深廣山最勝寺」という寺号を賜りました。やがて五代目道了の時代である寛永十一年(1634年)に天満四丁目から蝋燭(ろうそく)町(内平野町)に移転しましたが、天保八年(1837年)二月の大塩平八郎の乱に巻き込まれ、堂宇が戦火に遭い、書類や寺宝の過半を焼失します。その後、常盤町に移り、文久元年(1861年)八月に第十五代了遵が備後町三丁目の塚口屋万助の所有地を購入し、移転・再建しました。

深い縁と寺の広がり

これより以前、当寺の四代道了は慶長年間(1596-1615年)に摂津国住吉郡堺北庄にも一寺を建立し、同じく最勝寺と号しました。その最勝寺を五代目道了が寛永元年(1624年)に北庄で再建した際、本堂は、元和四年(1618年)に本願寺第十三世宣如上人から川端深広寺の古御坊を拝領したものを組み立てたものです。以後、昭和の第二次世界大戦中に被災するまで、継承されてきました。

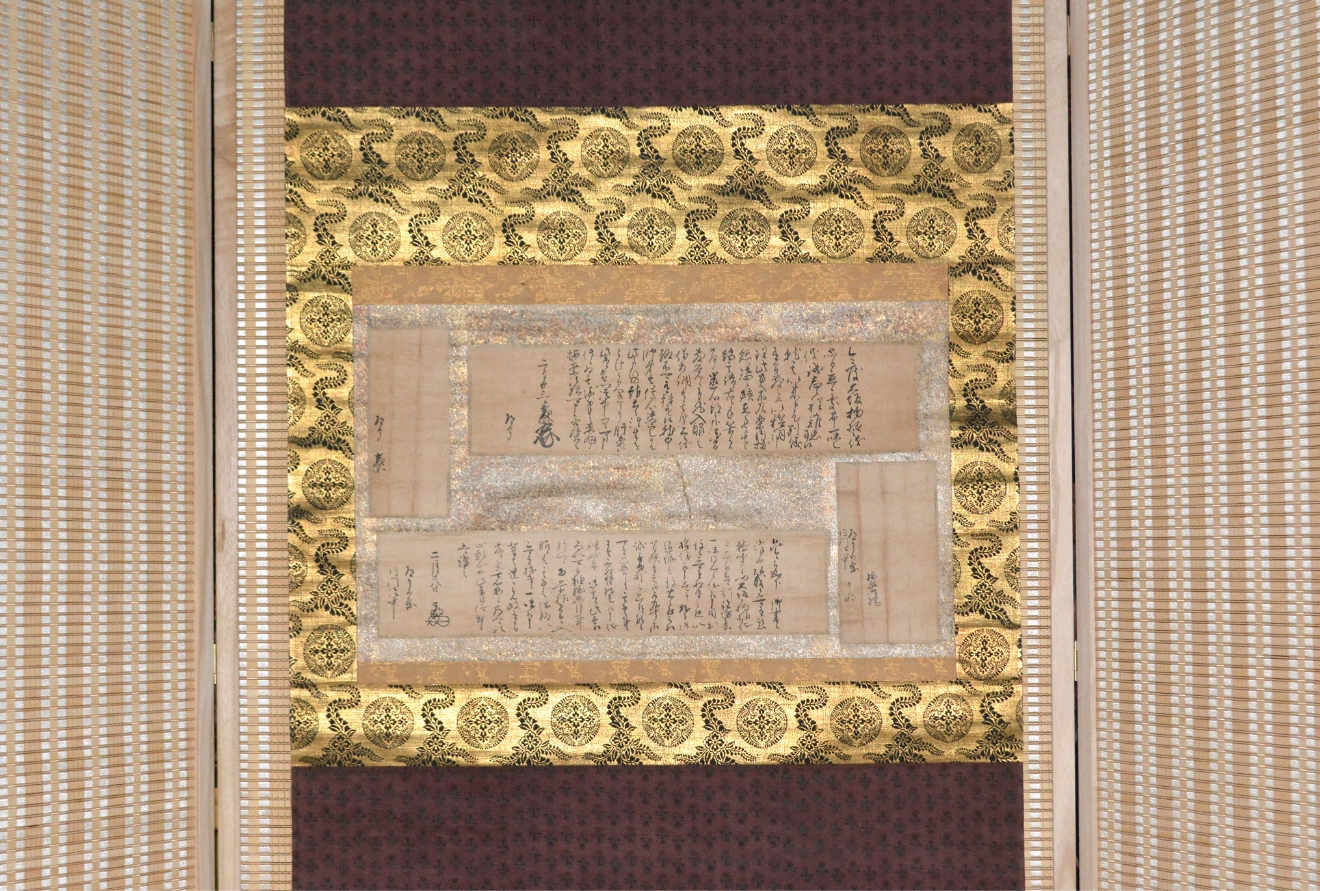

この川端深廣寺の古御坊には深い縁があります。天正年間(1573-1592年)、顕如上人が大坂城を退城される際、当寺の四代道了が供をし、密かに堺川端町の末寺である深廣寺にお忍びでお連れし、夜に門下の裏通りから浦辺まで進み、そこから紀州鷺ノ森御坊へと避難されました。道了はその後引き返して、顕如上人の息子である教如上人にも随従し、献身的に助力したことで、戦時中の感状(功績を認める証書)も賜りました。結果、深廣寺は、顕如上人と教如上人のお二人が一時期潜んでおられた縁により、御坊として整備されます。境内が手狭になったため、場所を北庄に移して再建されることとなり、その工事担当を道了が任されました。その後、慶長十六年(1611年)に堺御坊の寺地を拡張する際には、五代道了が天満御坊在任中から堺へ出張し、再建の指示を伝える使僧や工事の指揮、完成検分などの役目を教如上人・宣如上人の両上人から任されました。このような縁により、先述の川端町深廣寺の古御坊を頂くことになったのです。

近代の歩み

~四ツ橋の地での再興~

このような経緯があって当寺は大阪と堺の二か寺となり、のちに本山の命により本寺・末寺に区別され、堺最勝寺が本坊、大阪が支坊と定められました。その後、明治二八年(1895年)九月一九日、十六代了宣が現在の四ツ橋の地に移転。大正七年(1918年)、十七代宣義の時代に四月一八日付で、それまで本坊だった堺最勝寺を支坊に、大阪最勝寺を本坊に変更し、さらに両寺とも本末関係から独立することとなりました。

昭和十九年(1944年)に第二次世界大戦の空襲が大阪で始まり、同二〇年(1945年)三月十三日の夜半の空襲で全ての建物が焼失し、阪神芦屋に一時避難しました。昭和二六年(1951年)年末にようやく四ツ橋付近の元の場所に庫裡(寺の台所・居住施設)を再建し、昭和四一年(1966年)三月、被災から二一年目にしてついに鉄筋コンクリート造りの本堂を再建するに至りました。

開基深信坊了西から十八代宣明、十九代彰義、現住職宣康に至るまでの二〇代、五三六年の歴史は、まさに仏の深い慈悲の極みと言えます。

真宗大谷派 深廣山 最勝寺

第二〇代 住職釋宣康

※本文は昭和四一年(1966年)三月 十八代住職釋宣明が記した記述を改稿しています。

深廣山最勝寺 寺宝

<大阪市指定有形文化財>

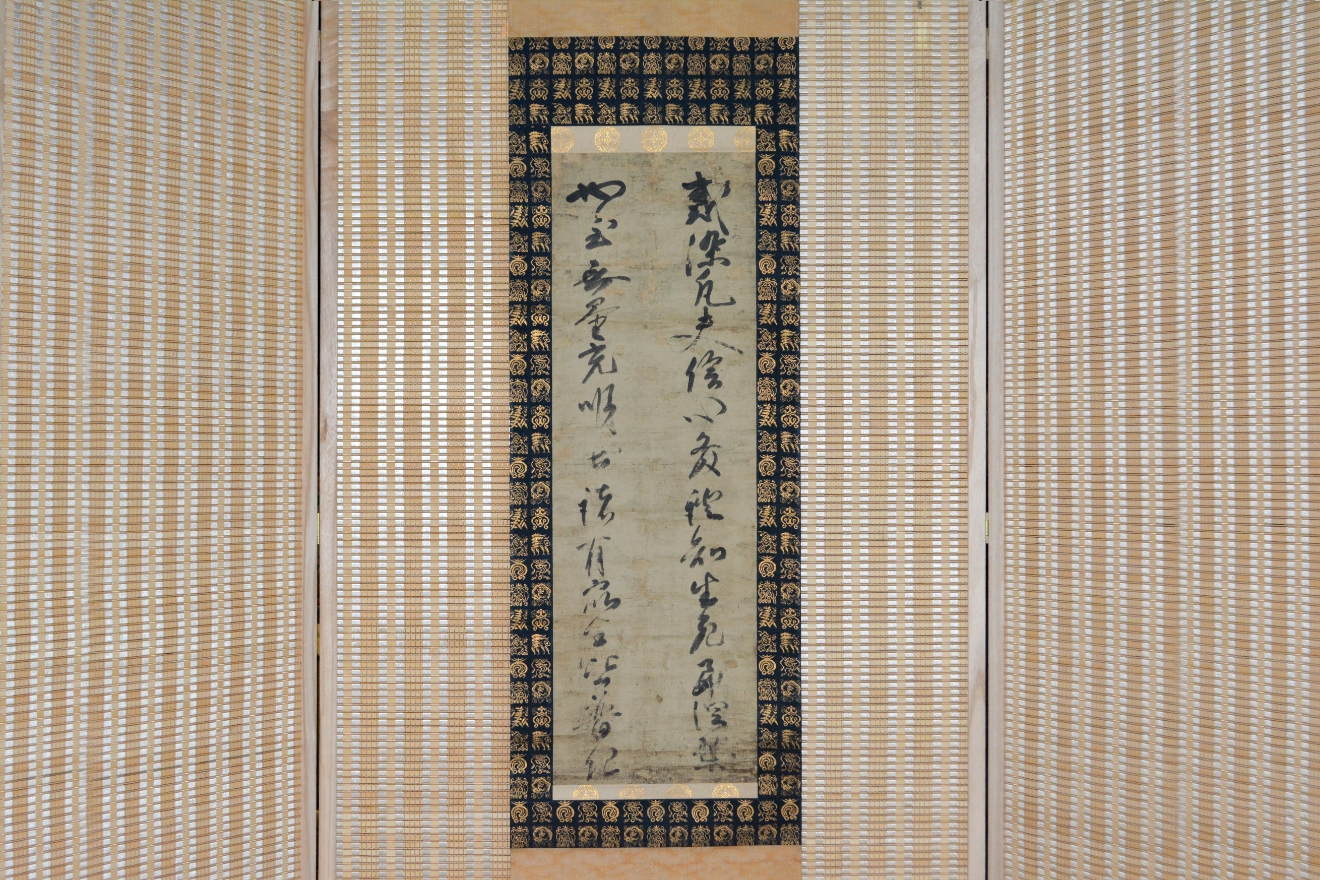

蓮如上人御筆 正信偈御文

惑染凡夫信心発証知生死即涅槃

必至無量光明土諸有衆生皆普化

まどいの人が 信じる心をおこしたならば

生と死の迷いや不安は そのまま さとり となり

人生は無意味ではなかったと 気づかされるのです。

限りない光の世界を生きるものは 必ず

あらゆる いのち を輝かしていけるのです。

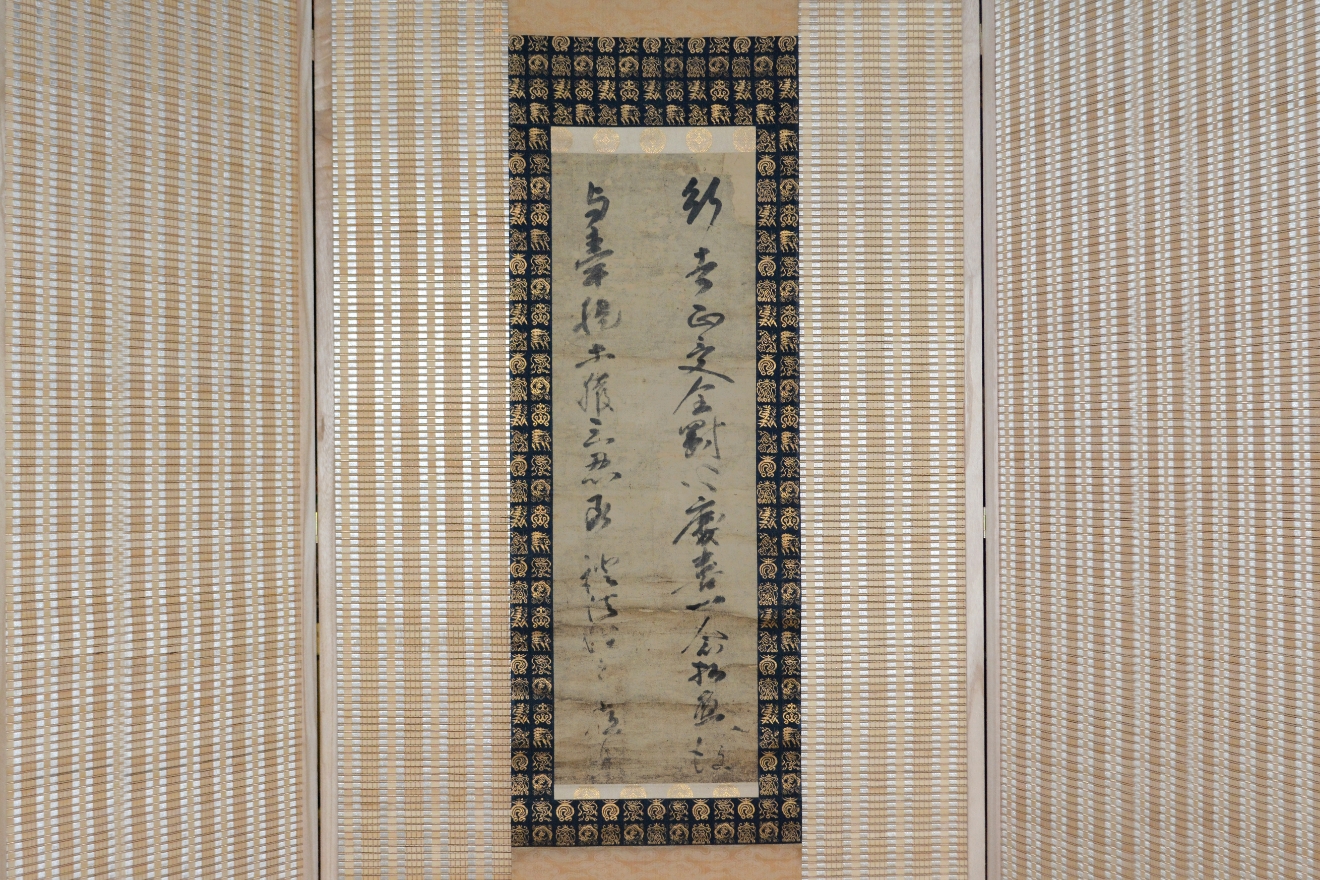

蓮如上人御筆 正信偈御文

行者正受金剛心慶喜一念相応後

与韋提等獲三忍即証法性之常楽

念仏の行に生きる者は なにものにも壊されない

金剛の心を 正しく身に受け

その よろこびの心が仏の心と 一つになった時

絶望のどん底で 釈尊に出会った人 韋提希と同じように

喜びと さとりと 智慧をえて

永遠のいのちを生きる楽しみをさとるのです。

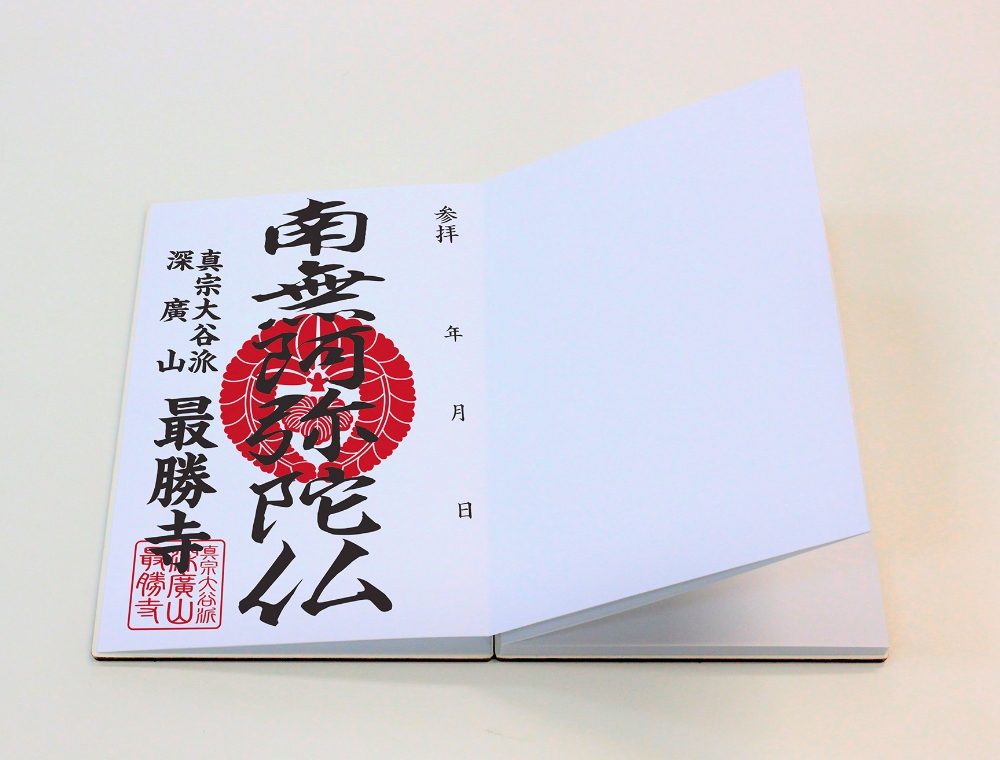

ご参拝の思い出、仏さまとの出会いに「御朱印」を

御朱印

最勝寺では、新たに御朱印を作成しました。御朱印は、参拝の証として授与される印であり、仏さまとのご縁を結ぶ大切なものです。ご参拝の記念にお受けください。